預備知識

發動機冷卻系由散熱器、水套、節溫器、風扇、水箱蓋、水泵、溫度傳感器、膨脹箱、分水管等組成。

熱量的轉移形式:

熱量的轉移有傳導、對流、輻射三種形態。自然界大量的熱量轉移是以輻射的形態進行的。我們生活的地球上所使用的能源幾乎都來自于遙遠的太陽的光輻射。幾十億年來,地球接受的輻射能和散發到太空的熱能維持著平衡,保證了生命的延續。

發動機冷卻系統的熱量轉移:熱量從發動機水套傳遞到散熱器內部屬強制對流,熱量從散熱器內部傳遞到外部屬熱傳導,熱量從散熱器傳遞到空氣也屬強制對流。

所謂的熱平衡包含了三個方面的平衡:

1、水泵揚程與管路各部分水阻之和相等;

2、風扇靜壓與各換熱器風阻之和相等;

3、發動機散發熱量與空氣吸收熱量相等。

散熱面積S

換熱器與空氣接觸的表面積。m2

散熱管計算外側面積。

散熱帶(片)計算兩側面積。

注:散熱帶(片)與散熱管重疊部分應剔除。

散熱系數U:

換熱器單位散熱面積、單位溫度差時散熱能力。

kw/m2· k 或 kJ/h· m2· k

01 參數初選

根據發動機參數及以往設計經驗,尋找具有合適管帶規格的散熱器、中冷器、油冷器,初步選擇各換熱裝置的正面面積、芯厚、波距等,各個換熱裝置的正面面積盡可能相同。

附:主機廠提供原始數據(我們希望該數據越齊全越好)。

根據顧客提供的冷卻液流量(額定功率點和最大扭矩點)計算管內流速,從以往實驗報告中調用重量風速-風阻曲線、重量風速-散熱系數曲線。

02 沒有合適的參數該怎么辦?

如以往實驗未做過該流速的測試,可尋找散熱管散熱帶規格相同、波距也相同的兩條相近的重量風速-風阻曲線、重量風速-散熱系數曲線,用插值法做一條需要的曲線。

后續的很多參數都可以用插值法取得。

03 串聯時換熱器的布置

串聯的順序一般是空氣先經過中冷器,再經過機油冷卻器,最后經過水散熱器。

如系統中有變矩器油冷卻器,則將其放在散熱器后面。

這主要是由于發動機的進氣溫度要控制在環境溫度以上20~25℃左右,液壓裝置的工作用油溫度要控制在環境溫度以上40℃左右,發動機進水溫度要控制在環境溫度以上55~60℃左右,而變矩器油的工作溫度還要高一些。

04 環境溫度與進風溫度

如風扇選用吸風方式,空氣直接從外界進入,則:環境溫度是中冷器的進風溫度、中冷器的出風溫度是機油冷卻器的進風溫度、機油冷卻器的出風溫度是散熱器的進風溫度。

如風扇選用吹風方式,空氣經過發動機外表會吸收熱量,溫度高于環境溫度。中冷器的進風溫度會有所提高。

如果知道發動機外表的熱輻射,則可計算出進氣溫度的提高值。

05 空氣流量及風阻

散熱器、中冷器、油冷器串聯后置于某一流場中,當氣流達到穩定時,空氣流量及風阻的關系類似于電學中電流與電壓的關系,即:它們的重量風速相等,且總的風阻是各個換熱裝置風阻疊加之和。如果有防護網,還應當將其產生的風阻也疊加在總的風阻中。

電流:I1=I2=I3

空氣流量:v=va=vw=vo

電壓:V=V1+V2+V3

風阻:P=Pa+Pw+Po

06 風扇曲線的選擇

如風扇由發動機驅動,根據速比計算最大功率點和最大扭矩點時的風扇轉速,確定需轉換的風扇體積風速-靜壓曲線。極端情況下,考慮發動機110%負荷時或超速10%時的風扇轉速,調用體積風速-靜壓曲線。

有的發動機直驅風扇時,加了硅油離合器來控制轉速,也需要對最大功率點和最大扭矩點分別計算,調用曲線。

如風扇由電機或液壓馬達驅動,則選用電機或液壓馬達達到最高轉速時的體積風速-靜壓曲線。

當發動機提供給液壓泵的驅動力不足時,也需考慮最大扭矩點時的風扇轉速。

如風扇轉速與計算值有差異時,可用相鄰的兩條曲線按插值法作出需要的曲線。

上述方法對風扇轉速的調整控制都是基于發動機的出水溫度,其它換熱裝置應留出足夠的性能余量,以保證在最惡劣工況條件下仍能滿足散熱要求。

07 風扇曲線的轉換

不同形狀的導風罩及風圈間隙對風扇效率均有影響,風扇與換熱器之間的距離也會影響風量的大小。考慮了這些因素后,我們假定風扇驅動空氣全部通過了換熱器。

風扇體積風速-靜壓曲線是在常溫下測得,而換熱器設計考慮的是極端環境條件,溫度上升必然導致空氣密度下降。

根據環境溫度和換熱器正面面積進行計算,將選定的風扇體積風速-靜壓曲線轉換成重量風速-靜壓曲線。

如果長期在高原環境下使用,還應考慮海拔高度對空氣密度的影響。

08 尋找平衡點

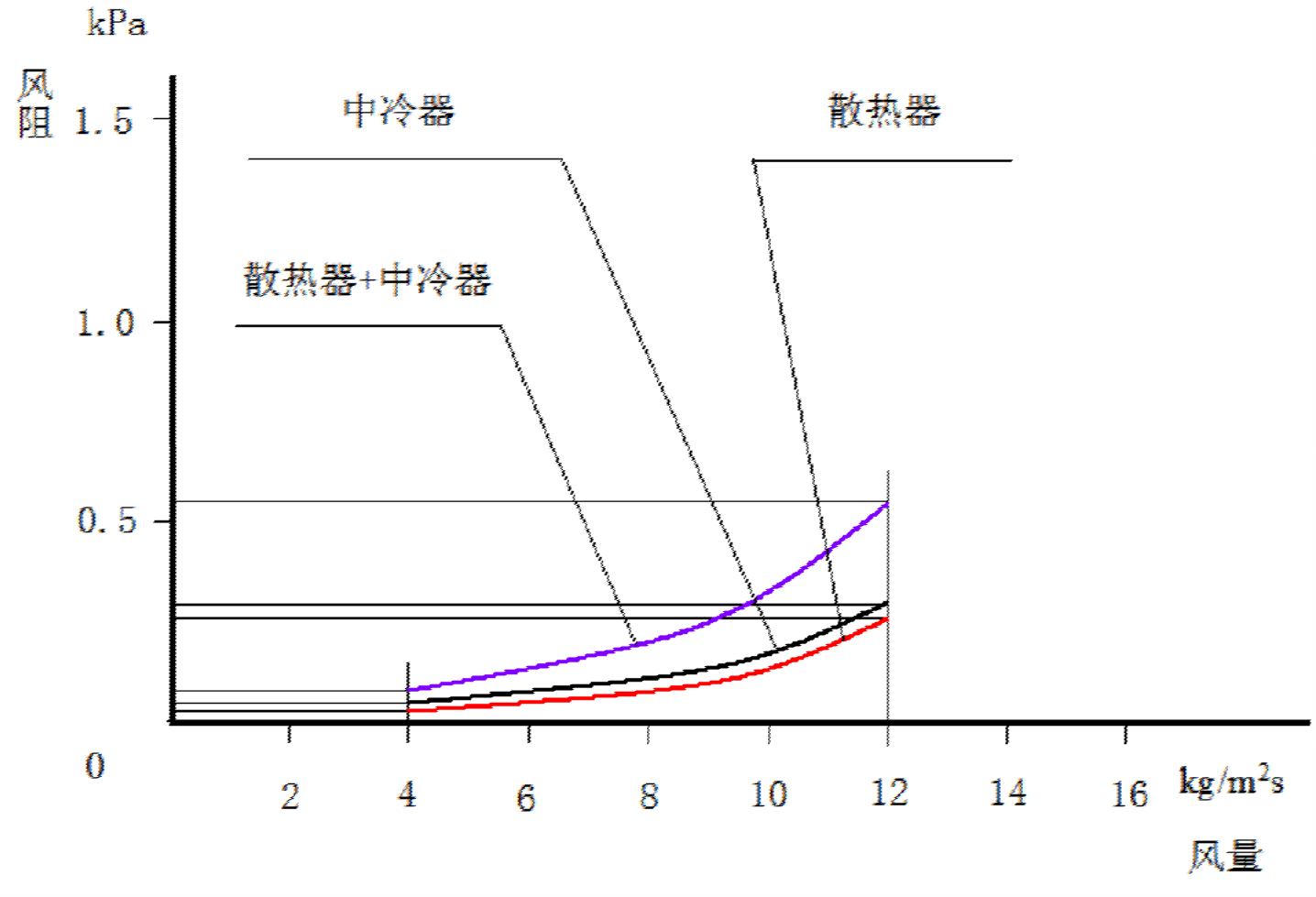

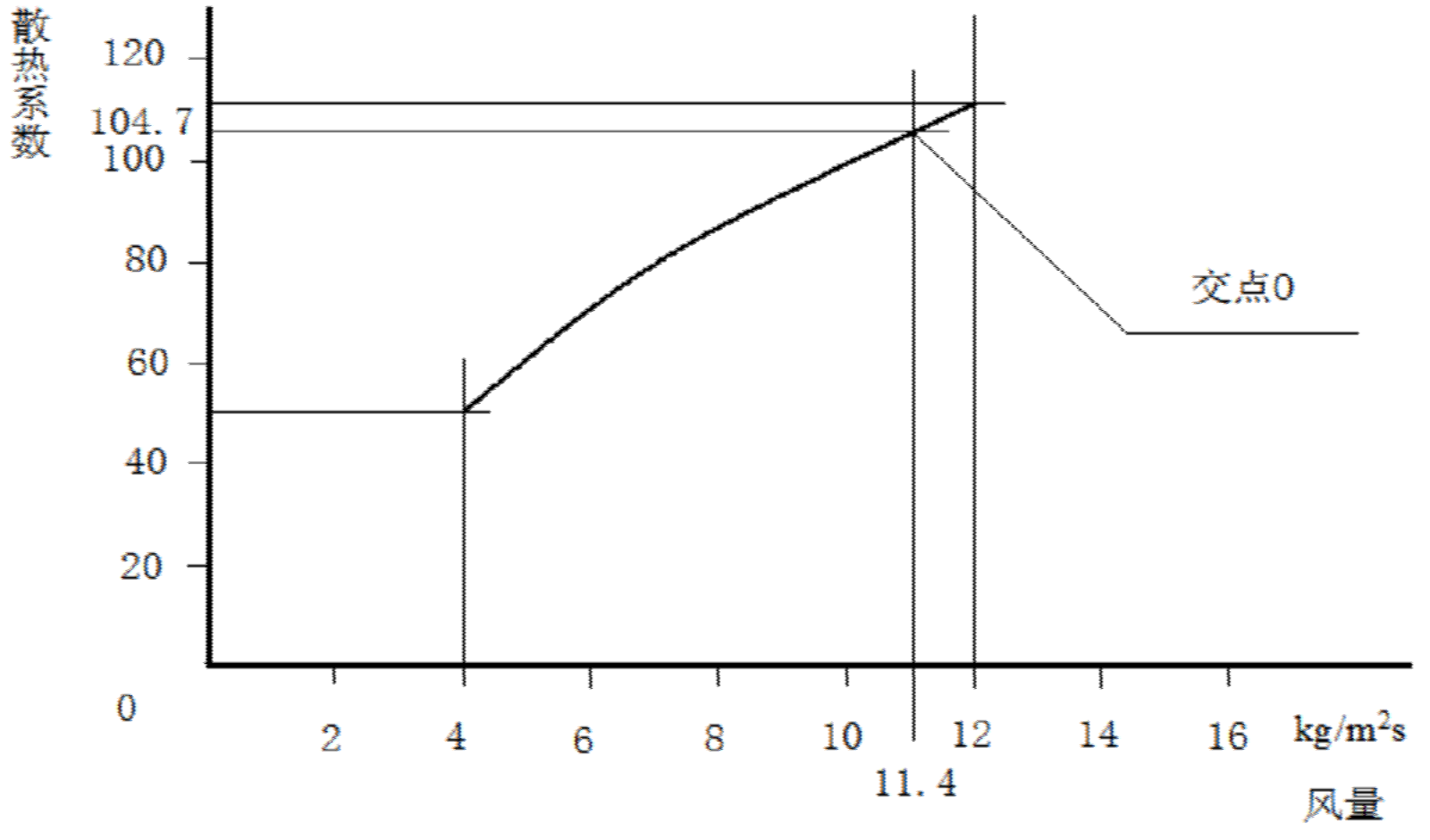

將疊加后的重量風速-風阻曲線與風扇重量風速-靜壓曲線復合,得到一個交點O,此時,風扇靜壓與風阻相等,風扇產生的重量風速與通過散熱器、中冷器、油冷器的風速相等。

此圖例未將防護網產生的風阻疊加進去。

此時散熱器、中冷器、油冷器的散熱系數,就是它們所具備的散熱能力。

散熱器、中冷器疊加后重量風速——風阻曲線

散熱器風阻曲線與風扇靜壓曲線復合

找到交點“O”對應的散熱系數Ur

09 熱量的平衡

發動機散發的熱量被強制通過換熱器的空氣完全吸收,則:

Qw=Qa。

Qw ——發動機水套熱流量

Qa ——空氣吸熱量

根據公式

Qw=Gw· Cpw· (Tw1-Tw2)計算出水溫度Tw2。

Gw——水流量

Cpw ——水的比熱容

根據公式

Qa=Ga· Cpa· (Ta2-Ta1)計算出風溫度Ta2。

Ga——空氣流量

Cpa ——空氣的比熱容

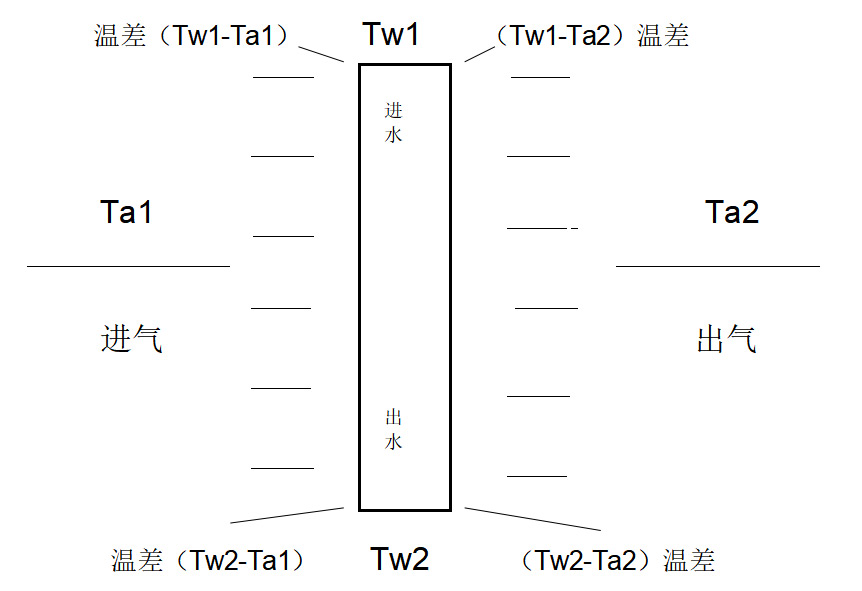

10 平均溫差

散熱器散發熱量,水溫會逐漸下降;經過散熱器的空氣吸收熱量,溫度會逐漸上升,因此芯部各點的氣水溫差都不一樣。

算數平均溫差:

ΔTrm≈

[(Tw1+Tw2)-(Ta1+Ta2)]

2

對數平均溫差:

ΔTrm=

[(Tw1-Ta2)-(Tw2-Ta1)]

ln[(Tw1-Ta2)/(Tw2-Ta1)]

氣水(液氣)溫差分布圖

11.氣水當量

計算氣水當量,它們的值對液氣平均溫差的實際值有很大的影響。

P=(Ta2-Ta1)/(Tw1-Ta1),

R=(Tw1-Tw2)/(Ta2-Ta1),

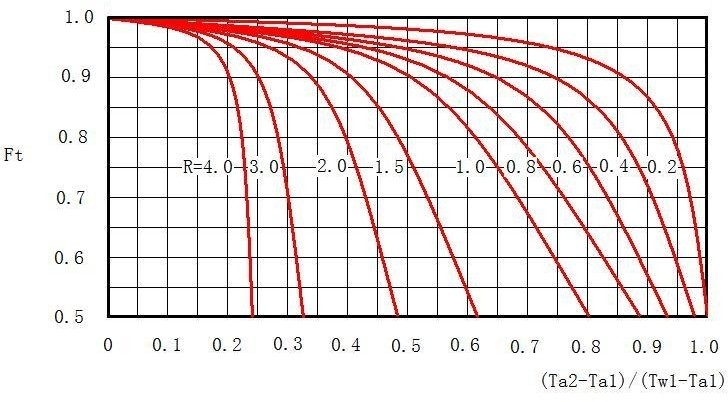

12.修正系數

根據P、R值查找對數平均溫差的修正系數Ft。

如P、R值均較小,或芯體厚度較小(≤50mm ),可視Ft≈1。

修正后的氣水平均溫差:

ΔTm= Ft ?ΔTrm

修正系數圖

13 散熱系數計算

帶入散熱量、進出水溫、進出氣溫、散熱面積、流量等參數,算出熱平衡時的散熱系數。

Uw = Qw/(S*ΔTm)

其中:S——散熱器管、帶散熱面積之和 m2

Qw——散熱量 kw

14 比較

散熱器本身具備的散熱系數Ur已通過前面的做圖法找出。

與計算所得的散熱系數Uw比較,

30% ≥ Ur/ Uw—1 ≥ 15%

保證散熱性能有一定的儲備。

這里我們主要考慮了產品制造工藝的穩定性和使用過程中灰塵、污漬沉積在換熱器表面對散熱性能的影響。

15 重新計算

如計算所得散熱系數達不到上述要求或保險系數過大,應調整散熱面積,重新計算。

如調整面積達不到要求,可調整正面面積重復步驟1~14。

如正面面積不可調整,可調整散熱管、帶規格再重復步驟1~14。

16 進入圖紙設計階段

算結果 1.30≥ Ur/Uw≥1.15

參數設計滿足要求,可以進入圖紙設計階段。

保留15%~30%的余量,發動機可以在比極限溫度高1~2℃ 的條件下使用而不報警;或散熱管、散熱帶表面有污漬后仍能滿足散熱要求。

編輯:李大鈞